近年来,随着国家增强文化自信、提升文化软实力各项举措的落实,各地在挖掘地域文化、推动文旅融合方面出台了一系列政策文件,保护修复了一大批文化资源。泰州市作为国家历史文化名城,海陵历史城区的五一路两侧有一批保存完好、规模较大、影响广泛、不同教派的建筑,如光孝寺、崇儒祠、城隍庙、学政试院等。对比市外个别地方为吸引游客新建的缺乏文化底蕴的所谓宗教文化街,我市老城区五一路是全国为数不多的真正意义上的儒释道一条街。如何保持和突出这份独特性,在今天显得越来越重要。因此,对儒释道一条街形象提升与功能活化进行研究很有必要,通过理论探讨,推动政策出台,引导街区进行有机更新,将其打造成为文化特色鲜明、风貌景观良好、休闲氛围浓厚、旅游活力充足的特色街道,对于推动泰州历史文化保护、城市特色彰显、文旅融合发展等都具有不可替代的重要意义。

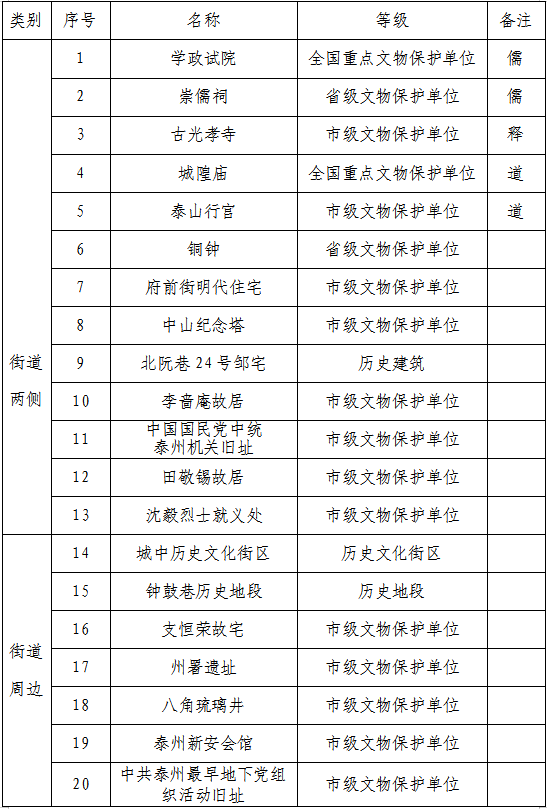

海陵路是泰州历史发展轴,迎春路与海陵路十字相交,两条道路构成了历史城区格局的纵横骨架。五一路平行于迎春路北侧,东段原名府前路,西段为建国后逐步拓展而成。五一路长约1.8千米,规划道路宽度约30-40米,分别与鼓楼路、青年路两条城市主干道及其之间的城市次干道海陵路十字相交。结合两条城市主干道及当前业态分布,将五一路分为三段进行研究。其中,东段为人民东路至鼓楼路,长约450米,现状道路宽度约10米;中段为鼓楼路至青年路,长约800米,现状道路宽度约15米;西段为青年路至人民西路,长约550米,现状道路宽度约15米。 街道两侧及其周边现存历史文化资源十分丰富。儒家文化方面,有学政试院、崇儒祠等;佛教文化方面,有古光孝寺等;道教文化方面,有城隍庙、泰山行宫等。街道两侧,还有铜钟、中山纪念塔、北阮巷24号邹宅等一批省级、市级文物保护单位、历史建筑。此外,街道中段南侧毗邻城中历史文化街区、钟楼巷历史地段,当前总体保存较好,部分巷道颇具生活气息。 儒释道一条街历史文化资源概览表

街道环境方面,中段整体较为整洁,东段、西段较为散乱,沿街部分建筑年久失修,景观界面不佳。建筑风格色彩方面,两侧建筑风格差异较大,传统建筑周边的项目建筑风格色彩缺乏协调过渡,其中财富国际广场的欧式建筑风格和红色色彩与城中历史文化街区风貌极不协调。建筑体量方面,中段大体量建筑、高层建筑较多,尤以时尚广场商业楼、世纪新城商业楼两栋高层建筑体量巨大,加之退让道路距离较小,与街道的尺度极不匹配。绿地与开敞空间方面,东段、西段道路界面宽度不足,缺少供游客聚集和交流的公共广场区域,针对行人的景观设计重视不够。市政基础设施方面,部分路段道路路面破损,原市中医院南侧局部路段缺乏人行通道,东段、西段沿街电力杆线杂乱,东段部分杆线占用道路空间,影响街道风貌。 业态分布方面,街道两侧以医疗卫生、行政办公、商业、居住为主。除了古光孝寺东侧有少量售卖香火纸烛用品的低端关联业态外,学政试院、崇儒祠、城隍庙等文保单位各自为战、门可罗雀,周边基本没有与历史文化相关的文旅业态。文化资源利用方面,街道历史文化资源开发仍停留在传统的文化解说和景观浏览上,缺乏个性化和创新性。文旅融合发展方面,文旅服务支撑体系尚未构建,在游客游览、体验、消费的方式上没有突破,相关配套设施建设滞后,限制了文旅融合资源的有效开发,游客体验感极低,多为“到此一游”的打卡式旅游,难以让游客放慢脚步,形成有经济效益的旅游市场。 街道历史文化资源展示系统谋划不足,缺乏通盘考虑。线路串联方面,街道进入城中历史文化街区、钟楼巷历史地段的入口没有打开,各资源之间较为孤立,没有进行有机串联、整体展示,不能形成合理的旅游线路。环境塑造方面,建筑形象、开敞空间、绿化景观、城市标识、城市小品、城市色彩、街道命名等方面与街道历史文化元素的融合度较低,总体缺乏文化韵味。文化宣传方面,媒体宣传力度不足,没有对街道的文化形象进行整体设计、定位后对外展示,未能构建体现街道历史文化内核、具有独特主题和地域特点的IP形象。

缝合碎片为整体,串联节点为路线,衔接入口地标、资源节点、服务设施、休闲广场、场景集市等不同类型文商旅艺项目建设,打造特色鲜明的儒释道文化一条街。

有效衔接风城河景区,以人民东路与五一路交叉口作为东大门,强化门户设计及环境营造,建设儒释道一条街主入口牌坊及其他入口标识,加强场景营造,提升街道东入口节点形象。结合声、光、电等科技元素,宣传展示街道历史文化资源和儒释道文化。近期对留芳茶社旁场地进行环境整治,加强垃圾堆放管理,做好卫生清洁,采取措施抑止灰土浮尘。 城隍庙东侧以城隍庙与夏家汪水体为核心,规划、构建传统与现代文化相结合的“夏家汪街水园”,让人们体验传统海陵文化生活意境。推进南北向的邑庙东路建设,同步实施连通夏家汪的河道,结合河道建设提升改善城隍庙周边绿地与开敞空间质量。河东布局部分文化商业用地,配套相关服务设施,完善城隍庙的服务功能,同时加强商业业态引导,增强引入业态与文化的关联性。近期采取生物治理等方式,整治改善夏家汪水质,并进行局部亲水化改造,周边增设绿地,为附近小区居民提供亲水游乐平台。 在原中医院南侧地块规划建设中,严格落实历史文化名城保护专项规划、详细规划中关于建筑高度、建筑风貌的管控要求,体现历史文化和“泰式民居”元素。结合后期儒释道文化一条街建设需求,研究论证沿街建设商业建筑的规模体量与功能业态。 对道路断面进行标准化改造,修复破损路面,完善人行设施,推动电力杆线下地,对东河佳园、城隍庙东街道两侧建筑沿街立面、店牌店招进行整治,提升街道风貌。 加强五一路与城中历史文化街区、钟鼓楼巷历史地段之间的联系,做好五一路进入城中历史文化街区、钟鼓楼巷历史地段的入口设计,强化入口标示。 结合城中历史文化街区保护规划编制,保留传承泰州“抬头见福”的建筑雕刻艺术和建筑风水特色,深挖传统泰式民居吉祥文化内涵,强化功能业态策划和精神文化场所构建,通过文物保护利用、开发模式引导和点状单体示范等策略,勾勒泰州最原汁原味的明清市井图,打造以明清市井生活情境为特色的传统民居聚落。 依托钟楼巷现有的人文气息,在尊重和保留原有建筑肌理的同时,鼓励艺术名家和文化名人依托闲置空间开设个人工作室,将艺术创意与生活体验有机融合,激发建筑活力、美化街巷环境、提升空间业态,构建文艺清新与小资格调交融的泰州高颜值文艺慢生活街区,争创省级旅游休闲街区。 依托中山纪念塔及周边广场空间,以儒释道文化为核心理念布局主题活动区,将非遗文化融入户外演艺,植入新兴业态。推进学政试院、府前街明代住宅功能活化,探索引入科考剧本杀等相关新兴业态。对泰州财富广场欧式风格建筑、立面开窗形式和建筑色彩进行整合优化。严格落实新一版历史文化名城保护专项规划中的历史城区高度限制、建筑风貌保护要求,按照传统风貌引导财富广场、世纪新城等项目的整体效果改善,在后续建筑底层立面改造中融入传统风貌元素。 落实历史文化名城保护专项规划及详细规划的要求,恢复古光孝寺以西规划中的西市河,复建古紫阳桥,结合周边地块改造,打造街河并行、文化绿化相融的景观廊道。 河东以彰显地域特有的吉祥文化为核心,打造特色文化展示板块。推进古光孝寺西侧地块拆迁,布局绿地与开敞空间用地,加强景观、场地设计,配套相应旅游服务设施,充分展示古光孝寺形象的同时,为游客聚集和交流提供公共区域。完善古光孝寺功能,结合古光孝寺最吉祥殿,规划建设吉祥文化展示中心(吉祥文化博物馆)。推进古光孝寺东侧沿街店铺立面出新,提升店铺档次。加强崇儒祠的保护并适当扩大规模,拓展崇儒祠展示空间,规划建设“泰州学派纪念馆” ,成立“泰州学派研究中心”。定期召开泰州学派研究学术会议,使古代“百姓日用即道”的民本思想与当下“必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点” 的为民情怀同频共振,研究 “以人民为中心” 思想的历史渊源与现实意义。逐步恢复泰山行宫历史布局,完善附属用房,结合城市更新,在条件具备时打开泰山行宫东侧沿街界面,推动泰山行宫临街展示。 河西以“水、绿、文、城”融合为核心,打造高端文商旅居社区。按照详细规划,建设西市河西侧经武路、老体校东侧新安路,完善片区道路网络体系。加强新安会馆及周边古银杏树保护,充分发挥新安会馆作为泰州城市仅有的会馆遗存和徽商文化属性作用,探索吸引现代徽商投资对其活化利用的可行性。放大名人效应,结合廉政文化教育,规划建设“中国第一清官”施世纶纪念馆。结合周边历史文化资源保护,以儒、释、道宗教文化融合宣传展示体验为内核,融入吉祥文化、泰州学派、徽商文化、廉政示范等功能。在经五路与新安路之间规划建设以徽派建筑风格为主的文商旅综合街区,打造国学主题文创空间,引入高端文创消费业态,推出相关文化创意产品。对老体校地块建设全民健身中心进行认真研究论证,探讨结合老体校地块改造规划建设高端商务社区的科学性和合理性。 呼应街道东入口,以最具传统吉祥寓意的“中国红”为主色调,打造街道西入口标志,既纪念沈毅烈士为追求真理、为人民谋幸福的英雄事迹,又在宣传展示街道历史文化资源和儒释道文化的基础上,重点体现吉祥元素,强化街区主题展示。

加强组织领导,推动成立儒释道一条街建设工作领导小组,下设办公室,专职开展指挥协调工作。建立完善相关部门单位分工负责、共同参与的儒释道一条街建设工作机制。领导小组切实发挥牵头抓总、统筹协调、督促检查作用,及时研究解决工作中的重点难点问题,确保各项重点任务落实落细。各相关部门单位协调配合,各司其职,各负其责,协同推进儒释道一条街建设工作。 深入考察调研,充分吸收借鉴延安红街、天津金街、西安大唐不夜城、苏州观前街等成功项目经验。聘请高水平、有经验的策划团队,对标先进,结合现场考察的情况,深入分析研究,对文化、旅游、商业、休闲、娱乐、会展等功能业态和文艺演出、旅游观光、公益活动、节日庆祝等活动策划提出系统性的策划建议,科学进行投资收益平衡分析,形成打造儒释道一条街清晰的目标定位和科学的路径方法,指导后续规划、设计、建设、招商、运营、管理。 把特色街区的改造和建设放到全市城市建设的宏观背景下加以考虑,充分衔接前期策划目标要求,以宗地为单位,结合权属单位发展意向和居民意愿进行开发潜力分析,合理确定保留用地、更新用地、开发用地,统筹利用边角地、插花地、夹心地等畸零宗地,优化用地布局,同时提出现行详细规划延续内容与优化建议。对前期策划目标要求涉及的空间要素进行系统梳理分解,重构街道尺度,优化慢行环境,运用“针灸式”微更新的手法,注重公众参与,兼顾实际管理。对街区从总体布局、公共空间、建筑风貌、景观环境多个方面进行设计引导,并提出规划实施建议,探索存量更新的规划策略、方法与路径。 招引高水平的运营团队,积极研究旅游产品类型,构建系统的旅游产品谱系。明确街区旅游收入模式,确定街区管理、基础设施建设、文化保护、居民安置在旅游收入中的比重。综合考虑当地居民的参与方式和安置方式,妥善处理管理者、经营者、居民和游客的利益,形成兼顾街区旅游发展和文化保护的可持续运行机制,在旅游发展和文化保护之间实现合理平衡。通过线上线下、跨界融合等多种方式,加强商业推介,精准捕捉消费客群。积极组织或参加旅游交易博览会,强化大型热点活动组织;突出微信、微博、微视频、APP、二维码等新媒体、自媒体营销;将节庆活动作为产业、产品经营发展,利用节庆活动深化旅游营销;依托行业协会资源强化产品渠道营销;探索通过影视剧、娱乐节目创作、制作,推广一批网游、手游、微电影和文学作品的植入式营销;推动区域合作联动营销。

维持街区的良好发展,三分建七分管。特色街区作为一个完整的、相互协作的整体,对外必须展示统一的形象,对内必须形成统一的标准。研究推动市、区两级文旅平台参加、社会资本参与,共同组建儒释道一条街特色街区运营管理公司,对街区商家实行规范化、标准化、制度化管理。同时,统一街区的服务标准,以提高街区商家的整体经营素质,深化街区独有的特色,形成协调有序、各具特色的品牌形象。

|