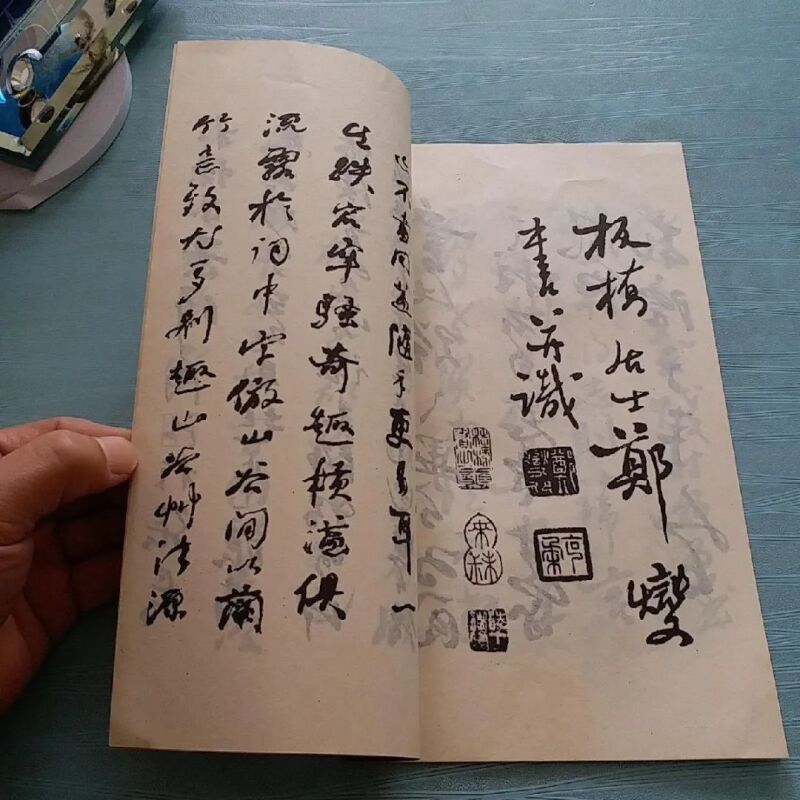

(一)郑板桥的词作

《板桥词钞》今存词约八十首左右。查礼《铜鼓书堂遗稿》中论郑燮词:“郑燮……才识放浪,磊落不羁。能诗、古文,长短句别有意趣。未遇时曾谱《沁园春•书怀》一阙云:‘花亦无知,月亦无聊……’其风神豪迈,气势空灵,直逼古人。”如其《沁园春•恨》:

花亦无知,月亦无聊,酒亦无灵。把天桃斫断,煞他风景;鹦哥煮熟,佐我杯羹。焚砚烧书,椎琴裂画,毁尽文章抹尽名。荥阳郑,有慕歌家世,乞食风情。

单寒骨相难更,笑席帽青衫太瘦生。看蓬门秋草,年年破巷;疏窗细雨,夜夜孤灯。难道天公,还箝恨口,不许长吁一两声?颠狂甚,取乌丝百幅,细写凄清。

词的上阙几乎全是破坏性的、较之一般的愤世嫉俗的语言,尤为锋利透辟的呼啸声。郑燮词语浅情深,放笔快言,与其锋锐辛辣,亦庄亦谐的风格相一致。因此,陈廷焯《云韶集》卷十九评语:“板桥词摆去羁缚,独树一帜,其源亦出苏辛刘蒋,而更加以一百二十分恣肆,真词坛霹雳手也。”“余每读板桥词,案头必置酒瓶二、巨觥一、锤、剑一,击桌高歌,为之浮白,为之起舞,必至觥飞瓶碎而后已。”其评语揭示了板桥词别有意趣的一面 ,具有鼓荡于词篇中的力感。

板桥的词的“真”“趣”还表现在以“俗”为尚,挥写己意。他不仅将一般词人绝不入词的“白菜腌菹,红盐煮豆”的乡村“俗”物写进作品,而且在情思意趣上,不专为空求“雅正”而崇尚浅俗。其《板桥自叙》:“求精求当,当则粗者皆精;不当则精者皆粗。思之,思之,鬼神通之。”“总自自裁本色留深分,一快读,分伦等。”(《贺新郎•述诗二首》)陈廷焯《云韶集》:“板桥词粗粗莽莽,有旋转乾坤,飞沙走石手段,在倚声中当得一个‘快’字”;“板桥词讥之者多谓不合雅正之旨,此论亦是,然与其晦、毋宁显,与其低唱浅斟不如击碎唾壶。”陈氏认为,郑燮的词能“一以药,平庸之病,一以正纤冶之失”对于那些平庸纤冶的词客无异是“一剂虎狼药”。

板桥的词“屈曲达心”与“沉着痛快”的相得益彰,其词中回转自然、真诚深挚的抒情之作,与其诗文有异曲同工之妙。如《贺新郎•西村感旧》:

抚景伤漂泊,对西风怀人忆地,看看担搁。最是江村读书处,流水板桥篱落,绕一带烟波杜若。密树连云藤盖瓦,穿绿阴折入闲亭阁,一静坐,思量着。

今朝重践山中约,画墙边朱门欹倒,名花寂寞。瓜圃豆棚虚点缀,衰草斜阳暮雀,村犬吠故人偏恶。只有青山还是旧,恐青山笑我今非昨,双鬃减,壮心弱。

真是一草一木,无不生情,而运笔纯系白描,读来亲切动人。其词中所呈现的“疏松爽豁”的风貌,实际是不炼之炼,极费匠心。

(二)郑板桥的道情词

郑板桥于乾隆二年(1737)人日,书《道情十首》,其跋云:“雍正三年,岁在乙巳,予落拓京师,不得志而归,因作《道情十首》以遣兴。今十二年而登第,其胸中犹是昔日萧骚也。人于贫贱时,好为感慨。一朝得志,则讳言之,其胸中把鼻安在!西峰老贤弟从予游,书此赠之。异日为国之柱石,勿忘寒士家风也”。此卷上附有清人何绍基跋云:“板桥书道情词,余屡见之,词亦不尽同,盖随手更易耳。一生跌宕牢骚,奇趣横溢,俱流露于词中。”雍正三年前后,板桥处境极为窘迫,其手书《刘柳村册子》(残本)云:“自京师落拓而归,作《四时行乐歌》,又作《道情十首》。四十举于乡,四十四岁成进士,五十岁为范县令,乃刻拙集。是时乾隆七年也”。《道情十首》是板桥三十三岁时,即雍正三年时的作品,其时板桥处境不佳,独子不幸病卒,中年丧子,功名不就。次年游京师,更是狂放不羁,《本朝名家诗钞小传•板桥诗钞小传》云:(板桥)“壮岁客燕市,喜与禅宗尊宿及期门、羽林诸弟子游,日放言高谈,臧否人物,无所忌讳,坐是得狂名。”此时板桥出入于京师,寄宿于佛寺,与方外僧人及京门子弟交游,尽显其狂放性格与名士才情。板桥作于乾隆二年的道情手稿,原件藏广东省博物馆,有民国八年石刻《板桥书道情墨迹》传世。

板桥道情十首,道出了世人对历史沧桑轮回的万般无奈,反映了当时士大夫阶层和民众的某种心态。李元度《国朝先正事略》(卷四十三)说郑虔三绝“词犹胜于诗,吊古抒怀,激昂慷慨;与集中家书数篇,皆不可磨灭文字。” 清人牛应之《雨窗消意录》(甲部•卷一)有“道情十首,颇足醒世” 的评价。

板桥道情词雅俗共赏,描写的人物是渔、樵人等、佛道乞儿,看似俚俗,却又警世醒人,讽古咏今,具有深沉苍凉的历史意识,其词虽奇益正。徐世昌《晚晴簃诗话》(卷七十四)指出:

板桥画书诗号称三绝,自出手眼,实皆胎息于古诗,多见性情,荒率处弥,真挚有味,世乃以狂怪目之,浅矣。《道情十首》乃乐府变格,豪情逸韵,与熊鱼山《万古愁》曲相颉颃,亦可传之作。

板桥《道情十首》常唱常新,具有深厚的历史文化底蕴和人民大众喜闻乐见的艺术形式,加上板桥之作经过反复推敲,“取道性情,务如其意之欲出”。这是板桥道情的成功之处,一时传唱摹拟成风。扬州图书馆藏清晖书屋刻《板桥集•道情十首》评语云:“板桥道情,千古绝调,近吾同里胡铁庵兵部,亦有道情之作,摹拟入妙,并堪绝倒。”板桥道情又是济世良药,清人金武祥《粟香随笔》(卷八)云:“本朝郑板桥有道情歌,…… 皆富贵场中一股清凉散也。” 这或许是板桥道情久唱不衰的根本所在。

板桥道情开篇,以唱念相间,道出谱写《道情十首》之用意,即在青山绿水间,自遣自歌;名利场中,觉世醒人,唤醒世人痴聋,消除人生烦恼。其道情开篇唱道:

枫叶芦花并客舟,烟波江上使人愁。

劝君更尽一杯酒,昨日少年今白头。

秋日江上与板桥道人客舟相遇,放眼江上烟波,芦荻萧萧,更令羁旅中人平生人生苦短的忧愁。板桥笔下借老渔翁、老樵夫、老头陀、老道人、老书生、小乞儿等众生相,纵论古今成败,审视千年历史兴废,愤世感怀,特别是扬州的隋苑荧火、唐城遗址、雷塘秋水、邗沟荒冢,还有南明弘光朝的“尽消磨《燕子》《春灯》”,无不使当时的郑板桥咏古伤今,一唱三叹。

板桥道情虽然以超然的态度咏古讽今,却又充满激愤的情绪,道情尾跋中板桥念道:“风流家世元和老,旧曲翻新调,扯碎状元袍,脱却乌纱帽,俺唱这道情儿归山去了。”翁方纲《复初斋集外诗》对板桥有“世儒评郑君,形迹类颠狂”的断语,一曲板桥道情,既有至情至理的闲适语,又有弃绝功名的激愤语,非儒非佛,非仙非道,留下了不可磨灭的道情传世,更是板桥诗文为生民请命的真实写照。