据《江苏文库•江苏历代名人词典》介绍,郑燮生于康熙三十二年(1693年),字克柔,号板桥,江苏兴化人。出身贫寒,幼年丧母,由后母抚养长大。乾隆元年(1736年),44岁时考中进士。50岁时任范县知县,一年后调任潍县。56岁时,乾隆东巡到泰山,封他为“书画史”。

郑板桥赈灾群雕。来自兴化郑板桥纪念馆

61岁时,因为请求赈济灾民得罪大吏而离开官场。从此绝意宦途,客居扬州,卖画为生。乾隆三十年(1765年)去世,享年73岁。他的诗、书、画皆旷世独立,自成一家,世称“三绝”。

《郑板桥》由江苏省社会科学院文学研究所研究员王同书(已故)、南京师范大学文学院副教授于平所著,书中对郑板桥各方面成就的点评为:“郑板桥将抑扬激动的诗情、秀劲脱俗的画意、雄拔奇崛的书体结合在一起,在相互依存、相互映照生发中,迸发出强悍的审美力量。”同时,“有一个共同特点,就是怪”。

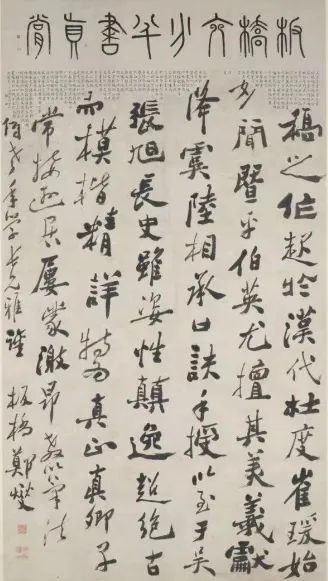

郑板桥《六分半书怀素自序中堂》

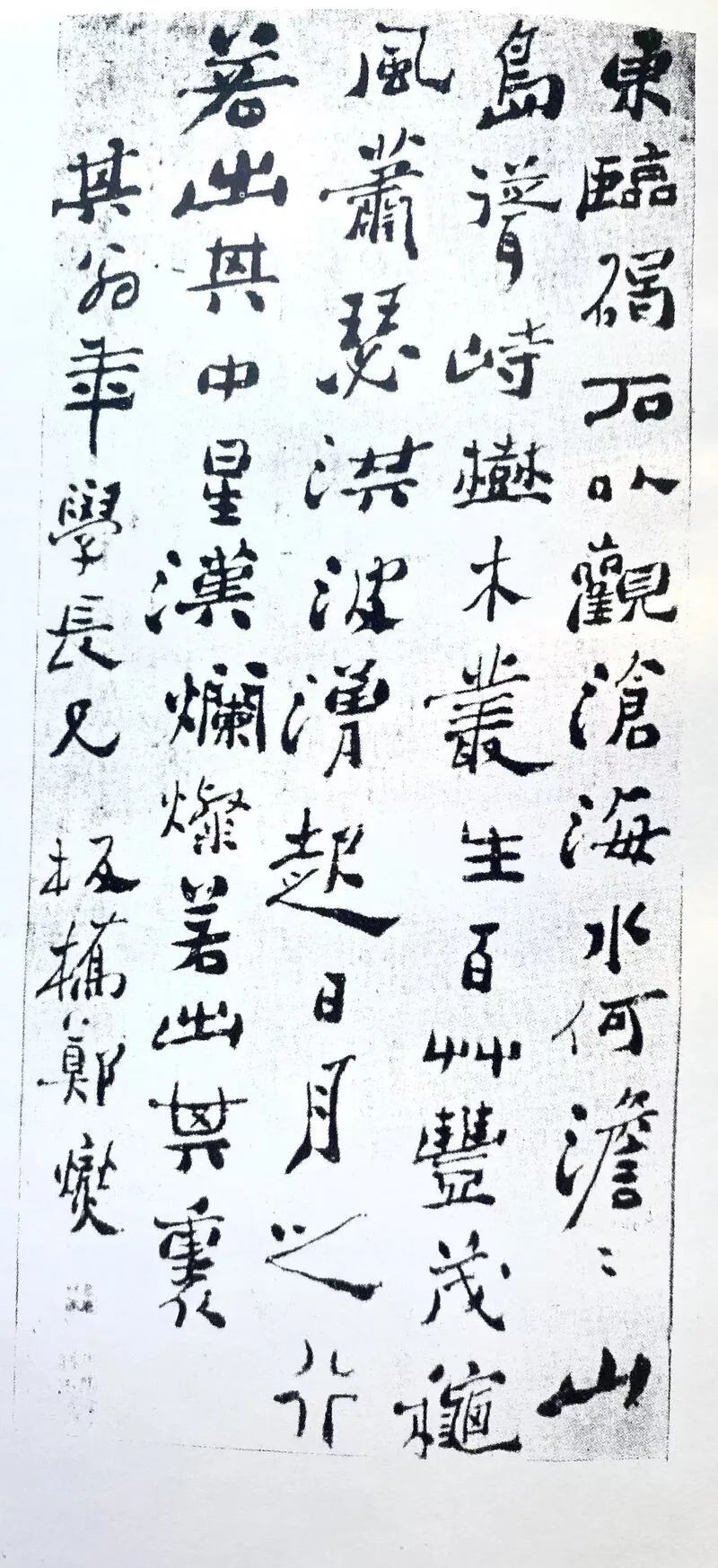

据于平介绍,郑板桥的“怪”表现最为明显的是在书法方面提出“六分半书”,被世人称为“板桥体”。他在《板桥自叙》中说,“善书法,自号六分半书”。有学者认为,由于隶书被称为“八分书”,而郑板桥的这种既不是隶书又不是楷书的字体正好介于二者之间,所以他戏称自己所创的字体为“六分半书”。

郑板桥把自己所长的“六分半书”钻研到极致,在一幅字甚至一个字中将真、行、隶、草、篆的韵味熔于一炉,既新又奇,如怪味豆一般让人欲罢不能,成为书坛独一无二的存在。这种惊世骇俗的姿态赢得了惊叹和赞美,也招来了不少非议。比如近代书法家王潜刚评价,“只可作为游戏笔墨耳,不足言书法也”。

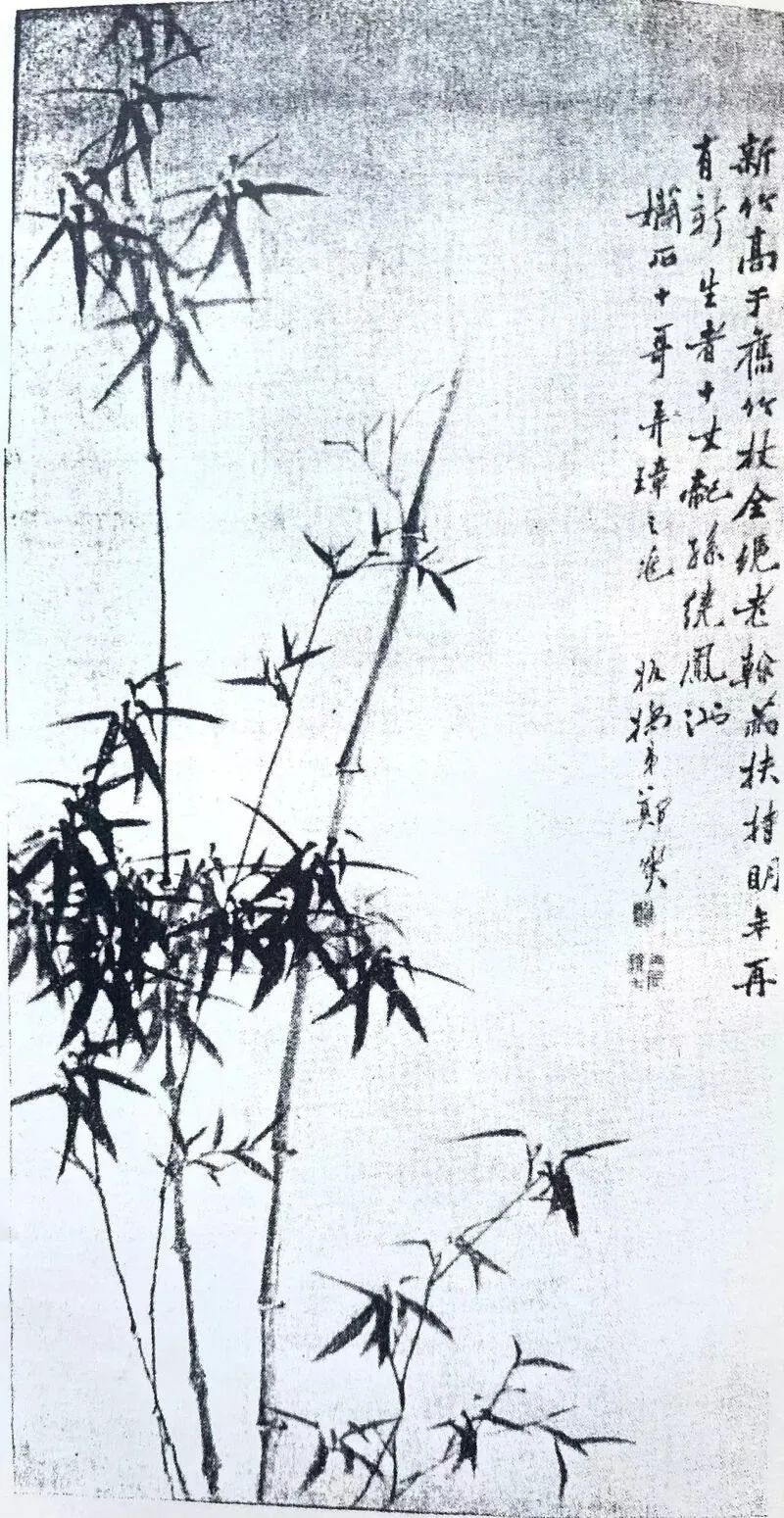

郑板桥画作

同时,他的画作也怪,一生只画兰、竹、石三种题材,自称“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”,他的画一般只有几竿竹、一块石、几笔兰,构图极其简单。

“所谓‘怪’,是对传统的反叛,主要表现在对封建正统伦理规范的抗争,对劳动人民的同情,和对个性解放的强烈要求。”于平分析说,这与他所处的时代环境有极大的关系。“这是一个能够提供机遇却也暗伏危机的‘盛世’,正如《红楼梦》所说,这是一个烈火烹油、鲜花着锦之时,又隐伏着忽喇喇大厦将倾之危机。这样的时代,为郑板桥的成功提供了许多的机遇,也设置了种种的磨难。”

郑板桥生活在“康乾盛世”,为清王朝最兴旺的时期,社会的稳定,经济的繁荣,为康乾时代思想文化的发展奠定了坚实的基础。但由于清王朝政权的独特性,这种基础带着某种畸形的色彩。一方面,为了长治久安防微杜渐,清廷大兴“文字狱”;另一方面,清王朝也着力于发展有利于统治的文化事业,如下令保护孔子故里,恢复科举开博学鸿词科以网罗人才等等。郑板桥无论幸或者不幸,就生活在这个时代。

郑板桥生于兴化,长期寓居、谋生、扬名的地方是扬州。兴化是一座古老、安定、文化积累深厚的小县城,不仅是鱼米之乡,也出了不少政治家和文化名人。如宋代兴化第一个进士时梦琪,明初礼部尚书陆蓉等,兴化出的宰辅、尚书侍郎、御史等有数十个,可谓人文荟萃,代有英才。扬州是文化名城,自古享有盛誉。清初,扬州经历了战争的创伤,几成一片废墟。经过几十年休整,又奇迹般地恢复了繁华,盐商对衣食住行声色犬马的考究挥霍也带动了城市商业服务业的发展。于是,扬州不仅成为中国沿海的政治经济中心,也成为文化艺术中心。

郑板桥书法

这样的时代环境既有有利方面:统治者励精图治,需要大量的各类人才;社会安定经济发展快速,文化成果丰富。也有不利方面:统治者推行的专制思想和苛刻政策导致各种矛盾此起彼伏,满汉、贫富、廉贪、商农之间的争斗时隐时现。同时,现实状况和传统习惯使读书人既感到动辄得咎,又常对别人的求新求变不以为然,在有意无意中否定伤害创新,摧残创新者。在这样的环境下,郑板桥的行为和艺术自然带有某种“怪异”。

郑板桥为官清廉有干才,勤政爱民,不畏权势。无论是穷是达,也没有自弃于声色犬马灯红酒绿,而是始终保持着忧国忧民之心,把自己对现实生活的认知与理想,寄托于清竹、墨兰、劲石中,所以形成了独特的书法、绘画风格。许多人之激赏郑板桥,也正是看重他人品与艺品的相统一。例如我们看他的风竹绘画,吟诵他“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”的诗句,就自然感受到他坚贞清廉刚直不阿的硬骨头品质。

同时,他一生落拓不羁,又好放言高谈,臧否人物,无所忌讳,颇得狂名。在艺术上则是谋求创新,不再受前人束缚而“自辟蹊径”,如在书法中试图糅合帖学与碑学,“将篆隶行草铸成一炉”,因此远离了原先的传统而显得“怪”。